配当金をたくさん出す企業に投資したほうがお得だよね?

必ずともそうとは限りません。

配当金を出した方がいい企業と出さないほうがいい企業があります。

配当金をたくさん出す企業と、逆に配当金をまったく出さない企業があります。多くの初心者は、株を買うときに配当金が多い企業のほうがお得と考えがちですが、実はそうとも限りません。

「配当金を出してくれる会社が良いのか?それとも配当がない会社のほうが伸びるのか?」

配当金は、企業の業種、成長戦略、経営方針などが複雑に関わる奥の深いテーマです。

この記事では、配当の有無による違いを、メリット・デメリットだけでなく、ROE(自己資本利益率)や株主資本の使い方、企業の具体例など多角的な視点から解説します。

配当の有無は「利益の使い道」の違い

配当とは、企業が稼いだ利益の一部を株主に現金で還元する仕組みです。

つまり、

- 配当を出す企業は「稼いだ利益を株主に返す」方針

- 配当を出さない企業は「稼いだ利益を設備投資・研究開発・M&Aなど事業の成長に再投資する」方針

をとっていると言えます。

これから事業を拡大していくライフステージの企業は配当を少ししか出さない企業や配当がゼロの企業が多いです。逆に事業の拡大余地が少ない企業は事業に再投資するよりは配当として株主に還元する企業が多くなります。

例えば、初期のAPPLEは配当を出さない企業として有名でしたが、2012年から配当金を出し始めました。このニュースは、APPLEは成長企業から成熟企業になり成長速度が鈍るのではないか、という憶測を呼びました。

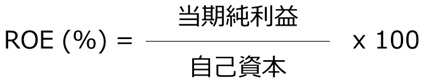

ROE(自己資本利益率)と配当の関係

ROE(Return On Equity)は、株主が投資したお金を、企業がどれだけ効率的に増やせているかを示す指標です。

計算式は以下の通りです。

配当は利益余剰金から出しますので、配当を出すと自己資本が減ります。自己資本が減るとROEの計算式の分母が小さくなるため、同じ利益額でもROEは高く見えます。

つまり、企業は配当を出すほどROEを高くできるという特徴があります。

一方で、配当を出さない企業は利益を内部留保として蓄積し、株主資本が増えるため、ROEは下がりやすい傾向があります。

しかし、その内部留保を効率よく再投資して利益を拡大できれば、将来的には株価上昇という形で大きなリターンを生みます。

配当を出す企業の特徴と具体例

特徴

- 成熟産業に属しており、利益の使い道が限られている

- 安定的な利益を稼ぎ続けられる

- 株主還元を重視している

具体例

- 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306)

- 三井住友フィナンシャルグループ(8316)

- 三菱商事(8058)

- 伊藤忠商事(8001)

- 東京海上ホールディングス(8766)

- 日本電信電話(NTT)(9432)

- KDDI(9433)

- ソフトバンク(9434)

- オリックス(8591)

- キヤノン(7751)

- 日本たばこ産業(JT)(2914)

配当を出さない企業の特徴と具体例

特徴

- 成長余地が大きく、資金を新規事業や開発に投入

- ベンチャー的な姿勢で攻めの経営

- 短期的な配当より長期的な企業価値向上を狙う

具体例

- Amazon(AMZN):配当金ゼロ%

- Tesla(TSLA):配当金ゼロ%

- エヌビディア(NVDA):配当金0.02%

配当戦略以外にも見るべき視点

配当の有無だけで企業の良し悪しは判断できません。

投資判断には次のような視点も重要です。

- EPS(1株あたり利益)の成長率:配当がなくてもEPSが右肩上がりなら、株価上昇の期待大

- 自社株買いの有無:配当の代わりに自社株買いで株主還元する企業もある

- 配当性向:利益の何%を配当に回しているか。高すぎると将来の成長投資が難しくなる

- キャッシュフローの健全性:配当を無理して出していないか

- 業種特性:インフラや公益事業は配当重視、ITやバイオは無配当が多い

まとめ:自分の投資目的に合わせよう

配当を出したり自社株買いをする企業がいいのか、しない企業がいいのか、この問いに正解はありません。自分の投資目的に合わせて選びましょう。

- 安定した現金収入と安心感が欲しい人 → 配当アリ企業

- 成長性を優先し、大きな株価上昇を狙いたい人 → 配当ナシ企業(EPSが伸びていてROEが高い企業)

おくりんは、どちらかというと配当なしの成長株で資産を増やしたい人ですが、資産の一部で配当株を買って心の安らぎを得ています。